Brasil: por que somos uma república sem democracia?

Mídia Sem Máscara

| 28 Outubro 2009

Artigos - Direito

Na atualidade, grande parte de nossos sistemas políticos esquecem esse princípio básico: o de que fórmulas mecanicamente criadas não podem ser implantadas sem antes uma análise criteriosa de sua possibilidade frente à realidade social específica. Esse fora o problema do início do Brasil republicano.

Todos se perguntam se o Brasil, de fato, é uma democracia constitucional. É dizer: se entre nós a democracia se firmou como regime político. Não obstante, sabemos que nosso passado, embora recheado de belíssimas histórias e estórias, padece de erros indesculpáveis em termos políticos. Para responder a pergunta do título, devemos percorrer o caminho pedregoso das definições e dos fatos, a fim de perceber se tivemos ou não uma democracia empiricamente falando.

A democracia constitucional é um sistema jurídico-político que procura articular um conjunto de instituições a partir de uma concepção objetiva de bem comum político, a saber, um modo objetivo de compreensão acerca da justiça política, do dever da comunidade de respeitar e buscar o bem comum. Esse compromisso com o bem comum se efetiva mediante o Estado ou ainda por intermédio dos grupos intermediários da sociedade. Assim, na democracia de cunho constitucional, abre-se um âmbito determinado para a deliberação política, com a ampla participação de grupos sociais e cidadãos na deliberação sobre as alternativas possíveis para a dinâmica política, sem prejuízo das instituições e dos fatores de consenso, a saber, das partes relativas aos pontos de unidade da sociedade política. Portanto, as democracias contemporâneas são modelos de gestão que congregam instituições políticas e valores tendo por objetivo a ordenação racional da vida em comunidade.

Assim, em tal sistema, leva-se em conta a distinção clássica das funções e dos fins do Estado, sendo os últimos exigíveis para os primeiros, sob pena de ausência de legitimidade estatal na prestação e execução dos serviços públicos. Nesse sentido, uma divisão clara entre funções estatais, acompanhada de uma divisão não menos real dos fins da comunidade política. Os fins se dividem em fins permanentes e provisórios. Os permanentes são os objetivos estáveis do Estado, que permeiam a atividade, por exemplo, do Chefe de Estado. Já os fins provisórios correspondem aos objetivos do momento vivido, sendo dinâmicos e sujeitos à governabilidade na democracia, tarefa esta cabível ao Chefe de Governo. A democracia constitucional, assim, separa a realidade da representação política em dois âmbitos: o âmbito das coisas permanentes, estáveis, que importam na durabilidade e na própria existência do Estado; e o âmbito das coisas dinâmicas e mutáveis, que permitem a atualidade dos governos e o acompanhamento do Estado em relação às necessidades imediatas da sociedade. No primeiro caso, há uma autêntica representação simbólica da existência da sociedade, pois a instituição (ou as instituições) do Estado cuja tarefa cinge-se à busca da conservação da ordem e a manutenção do bem comum permanente será o próprio organismo incumbido da representação dos símbolos que definem a fundação e a manutenção do consenso na sociedade política. Já no segundo, o conjunto simbólico gira em torno de problemas concretos e específicos, sem caráter de permanência, mas antes em aspectos parciais e mutáveis. É a distinção mesma que podemos traçar entre Estado e Governo, distinção clássica nos sistemas estatais modernos.

A democracia é um regime cuja articulação se insere em uma interação entre símbolos, instituições e realidade, isto é, em um diálogo entre valores, organização estatal e a sociedade. Por isso, sua concreção não é de fácil ação; antes, exige um empreendimento de todo o conjunto orgânico do Estado e da sociedade, bem como a preservação e adequação desses elementos aos aspectos culturais próprios de determinada sociedade, em uma harmonia entre o próprio de cada uma e o genérico de todas. Símbolos naturais de todas as sociedades e símbolos naturais de uma sociedade específica: ambos, enquanto naturais, exigem uma adequação por parte das instituições políticas para que a democracia tenha sucesso.

Porém, na atualidade, grande parte de nossos sistemas políticos esquecem esse princípio básico: o de que fórmulas mecanicamente criadas não podem ser implantadas sem antes uma análise criteriosa de sua possibilidade frente à realidade social específica. Esse fora o problema do início do Brasil republicano, quando em 1889 importamos um modelo adequado para uma realidade anglo-saxônica, bastante distante de nossa necessidade estatal, e o implementamos em nossa realidade latino-americana! Problema: demos uma solução A para uma realidade que exigia B! Nossas elites intelectuais da República Velha, inclusive o velho RUI, a quem presto homenagem pelo brilhantismo intelectual com que marcou a geração de advogados do início do vintecento, caíram nessa armadilha: seduziram-se pelo modelo presidencialista norte-americano, mas esqueceram que os EUA nasceram de baixo para cima. Implementaram aquele extraordinário sistema em um país cujo estamento patrimonialista não via a hora de colocar nosso Poder Moderador para fora do jogo e assumir a função de juiz da política. É como se em uma partida de futebol o time da casa expulsasse o árbitro e tomasse conta do jogo! Expulsaram o árbitro (magistrado, suprema inspeção) político - D. Pedro II- para instituir um arbítrio coletivo: as elites patrimonialistas do café com leite. A confusão entre público e privado ficou mais acentuada: a tão desejada democracia transformou-se em participação política dos "laranjas" do estamento patrimonial paulista e mineiro.

Assim, passaram a conceber o famoso 2 em 1: duas funções diferentes em uma só pessoa. Chefe de Estado e de governo nas mãos de um só camarada: ao mesmo tempo representante da Nação e homem de partido. Aclamado e odiado. Fruto de consentimento por todos e fruto de discórdia pelos partidários opositores. Então, como é possível ser oposição sem ser subversivo em um modelo desses? - já perguntaria o professor Cezar Saldanha.

Os homens da República Velha acreditaram na nova era do constitucionalismo liberal republicano, mas não levaram em conta os aspectos particulares das necessidades nacionais, das exigências que uma realidade concebida de cima para baixo exigia quanto à separação entre Estado e Governo, justamente para evitar aquilo que acontecera: a de grupos patrimonialistas tomarem o poder do Estado fazendo-se governo.

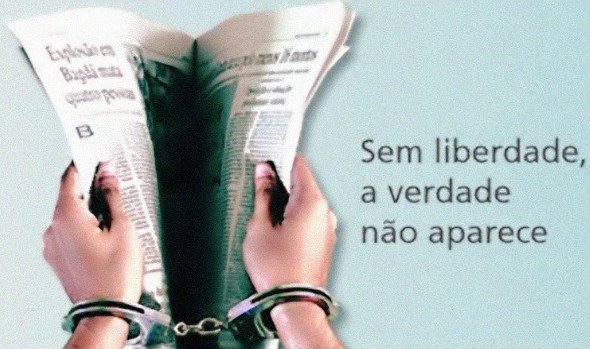

Assim, embora tivéssemos eleições, não tínhamos estabilidade. Embora tivéssemos sufrágio universal, não tínhamos uma ordenação racional para o bem comum. Tínhamos participação política aberta, mas de fato apenas alguns mandando por trás da cortina de aço.

Nossa República foi um fracasso em termos de democracia real. Foi esplêndida em palavras, em discursos, em boas retóricas jornalísticas, mas péssima em estabilidade e ordem, verdadeiros pilares da boa política. E as coisas se sucederam assim porque o único meio de garantirmos da estabilidade e a unidade foi-nos tirado: o da existência de um poder magistralmente destinado a representação da unidade e da ordem - o Poder Moderador.

As lições de Benjamin Constant foram esquecidas num piscar de olhos e o Brasil voltou para o mecanicismo institucional de Montesquieu, sem se atentar para as conseqüências disso. Por isso, nossa fracassada democracia atual padece de erros nem tanto de época, mas históricos. Sim, históricos, na medida em que nossos pais da República não fizeram a lição de casa dos bons regimes políticos: conectá-los à realidade natural da sociedade brasileira.

Postar um comentário